マイコンを使わない電子オルゴール

動作風景

@hata6502: 回路のまとめ作業が終わったので、次は3Dモデル編になります。

本当はモーターで自動的に紙テープを読み取ります。

でも手で動かすのも、実験作な感じがして好き。

モーターで紙テープを読み取るときの映像も見つかりました。

@hata6502: 冬眠してたときに巣穴にこもって作ってたアナログ光学式テープ読取装置をひさしぶりに動かした。

記録媒体

ピアノロールは鍵盤 1 つずつに 1 ライン使うため、非常に幅の広い紙テープが必要。

幅 40 mm の紙テープで演奏データを記録することにした。

8 ビット分の幅だけで、音階を表現する。

音階(ドレミファソラシドと#) 4 ビット

オクターブ 3 ビット

ノートオン/オフ 1 ビット

遊びなので、パスコンなどのノイズ対策や電源の振動対策は一切行っていません。

自己責任でどうぞ。

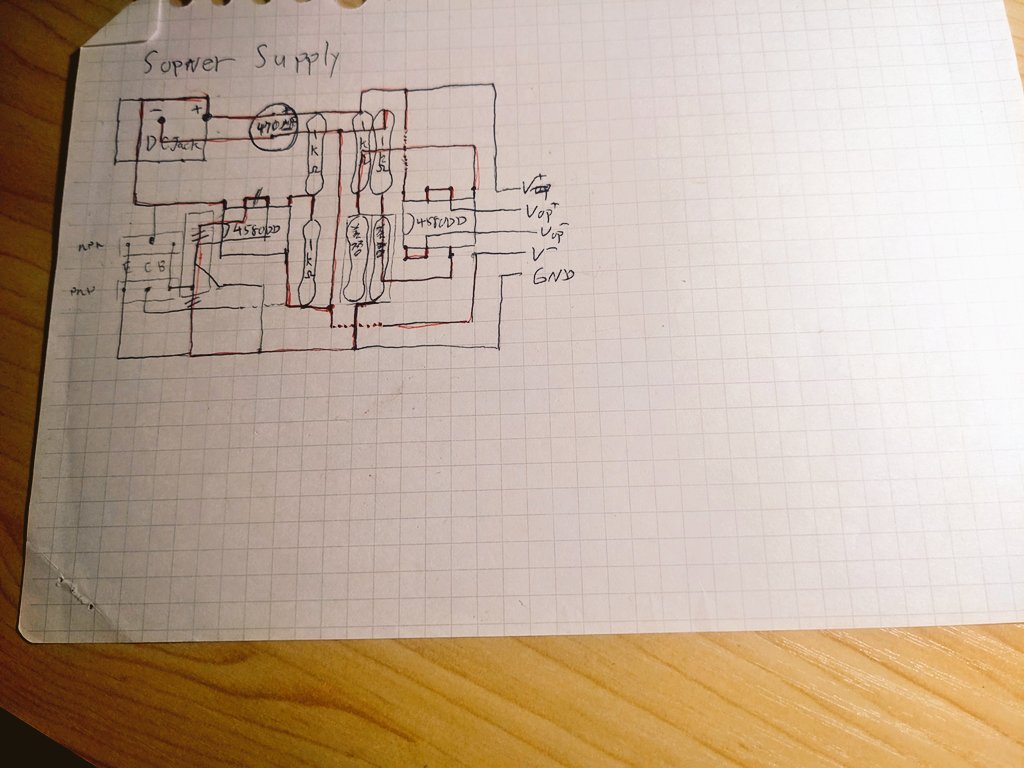

電源

15V の AC アダプタからレールスプリッタで ±7.5V 電源を生成、プッシュプルで大電流対応。

オペアンプの動作電圧を作ったり、デジタル用+5V を三端子レギュレータで作る。

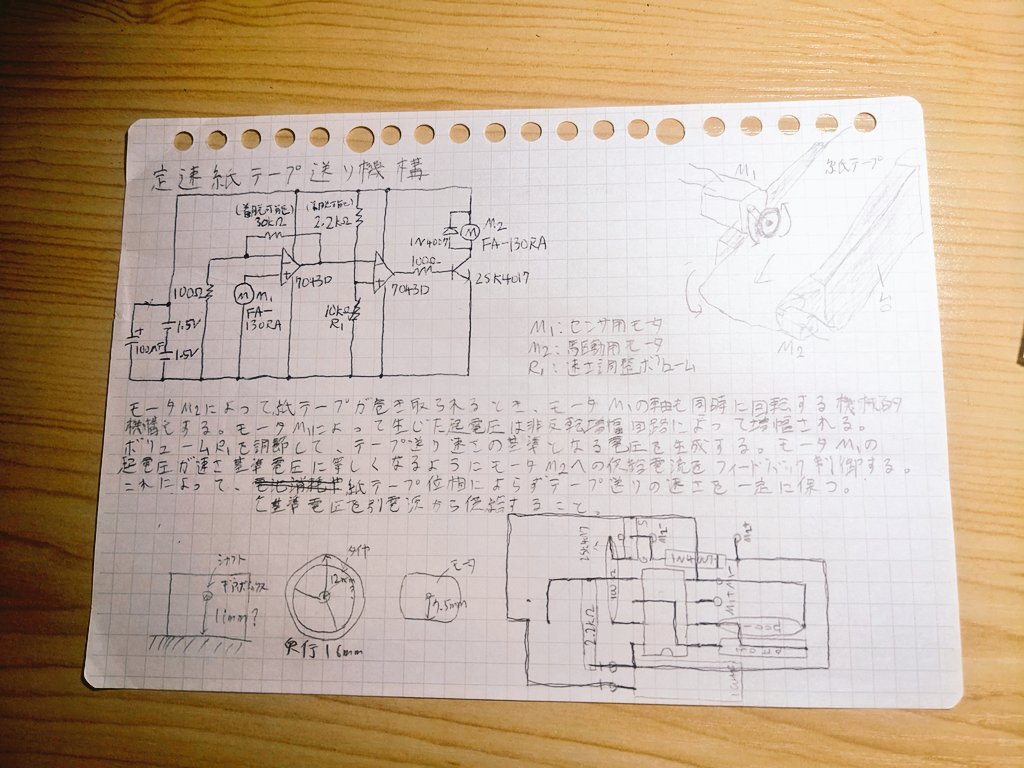

紙テープ巻取回路

紙テープを一定の速度で巻き取る。

モーターの速度をフィードバックで制御していますが、速度センサもモーターで作った。

紙テープにローラーを当ててモータの軸を回し、微弱な起電圧を 300 倍に増幅する。

半固定抵抗によって定めた基準電圧とコンパレータによって比較し、紙テープを巻き取るモータをオン/オフする。

モータは激しいノイズ源になりそうなので、3V 電池を使って電源を隔離した。

紙テープ読取回路

8 ビット幅の紙テープに書き込んだデジタル信号を、フォトリフレクタで読み取る。

黒 1

白 0

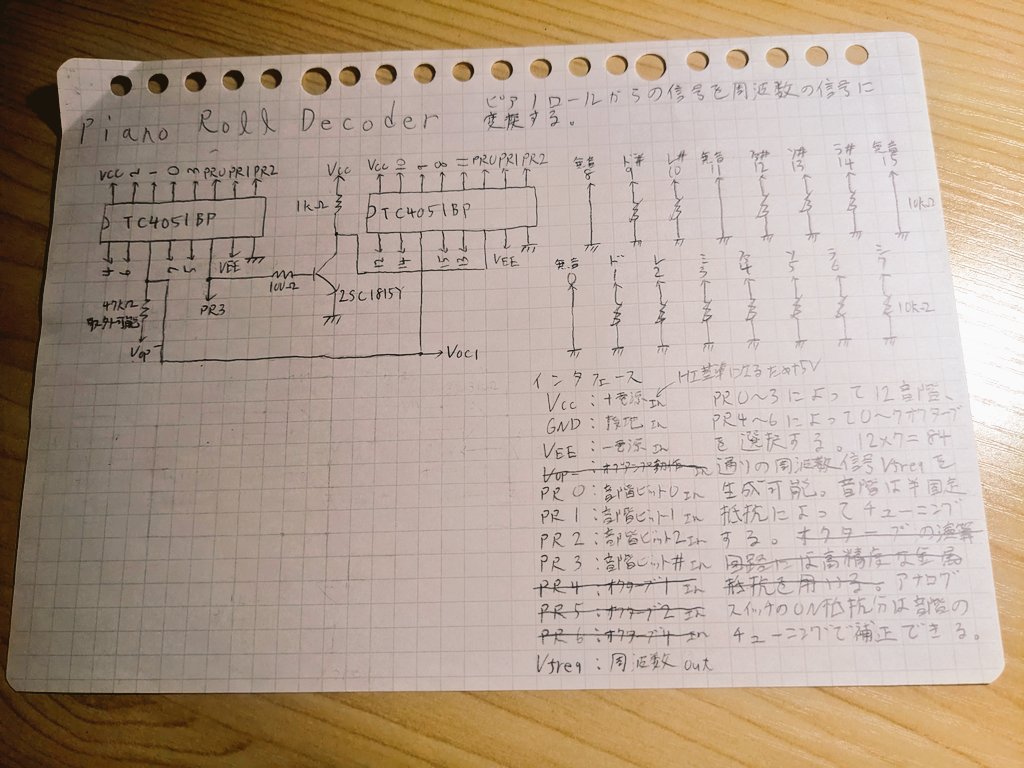

音階デコーダ

音階信号(ドレミファソラシドと半音)からオクターブ 4 の周波数信号を生成する。

音階に対応する周波数は、半固定抵抗で調整する。

周波数出力Vfreq4 は、インピーダンスありの負電圧となるので注意。

オクターブデコーダとの兼ね合いのため。

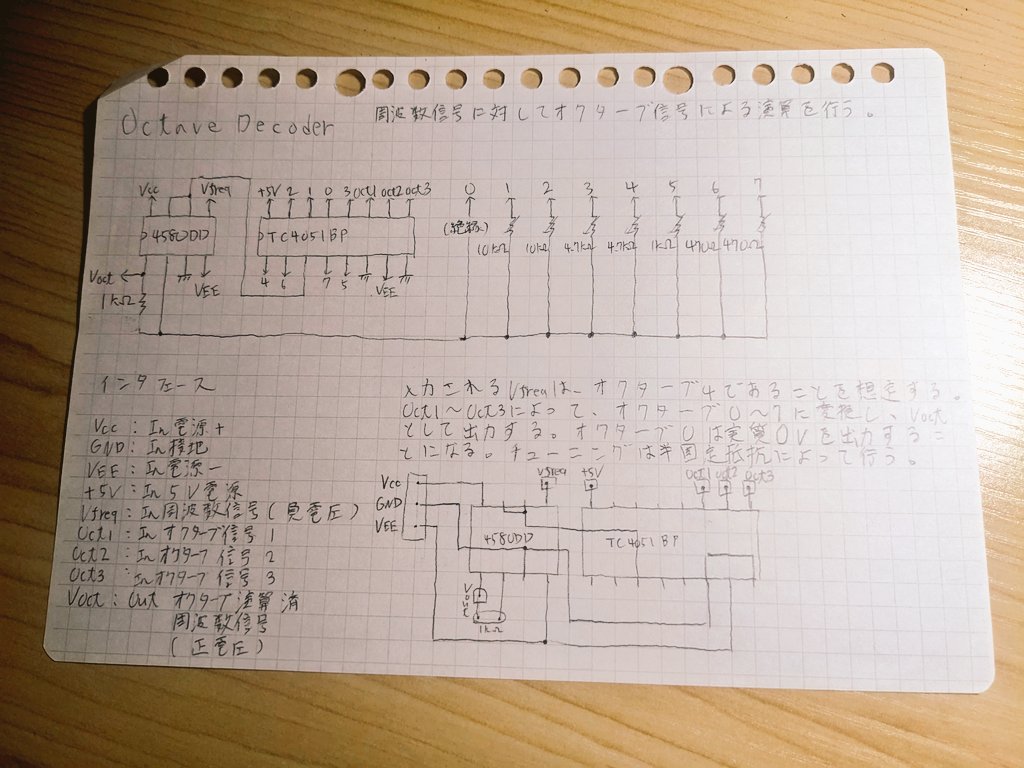

オクターブデコーダ

音階デコーダで作ったオクターブ 4 の周波数信号を、オクターブ 0〜7 に変調する。

各オクターブごとに、半固定抵抗で周波数を調整する。

エンベロープ回路

音量を変化させて減衰を表現する。

単純なコンデンサの充電放電と、分圧回路。

コンデンサの急放電によるストレスは無視してる。

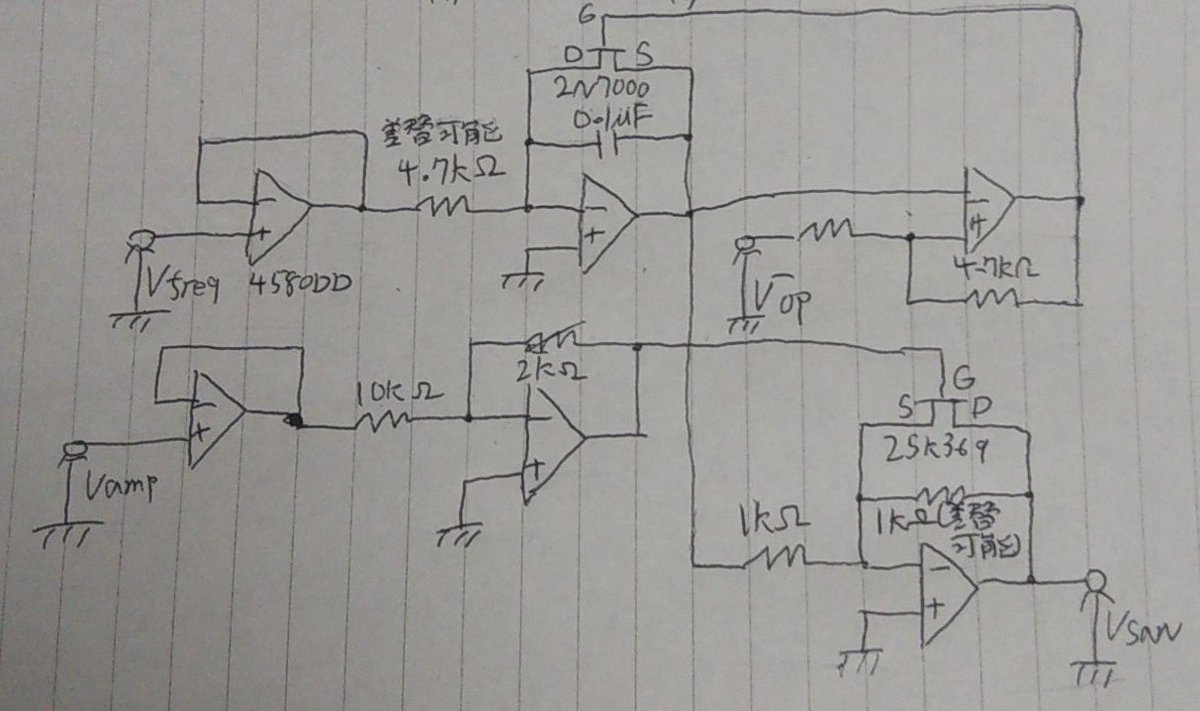

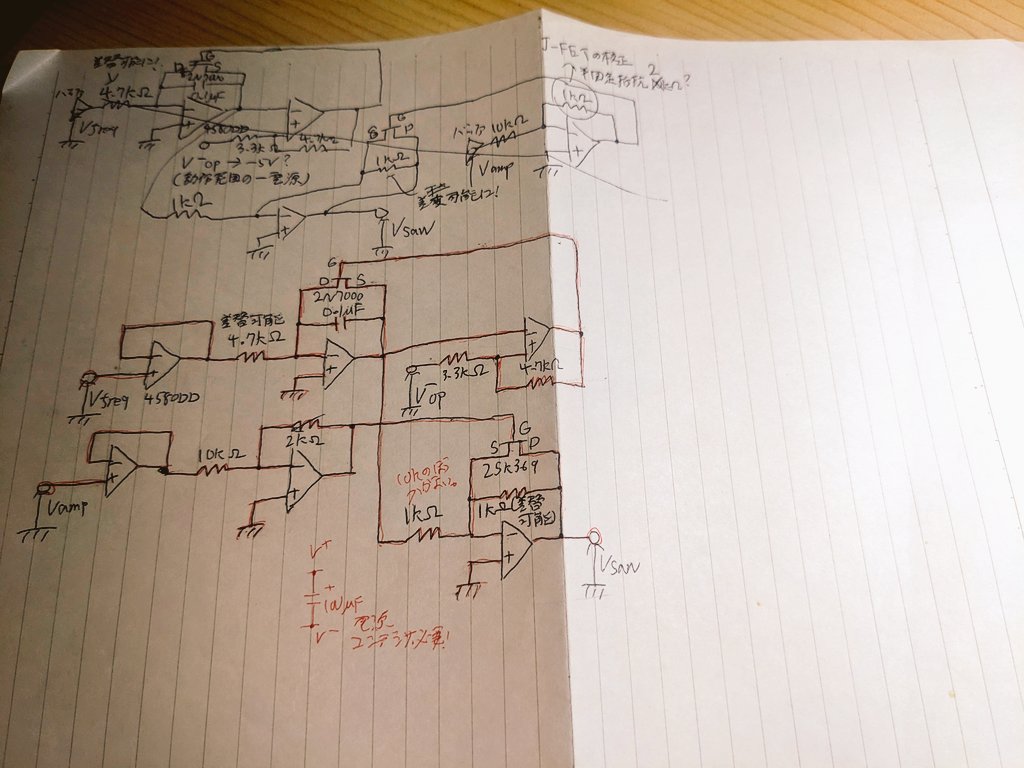

ノコギリ波 VCO&VCA

周波数と音量を電圧として入力すると、ノコギリ波が生成される。

周波数については、入力電圧との線形性が成り立つ。

振幅(音量)については、J-FET の特性の影響を受ける。

@hata6502: ノコノコ……じゃなくてノコギリ波VCO & VCA の回路図です。(実験中のもの)

3Dモデルを3Dプリンターで印刷し、接着剤で組み立てれば外装ができあがる。

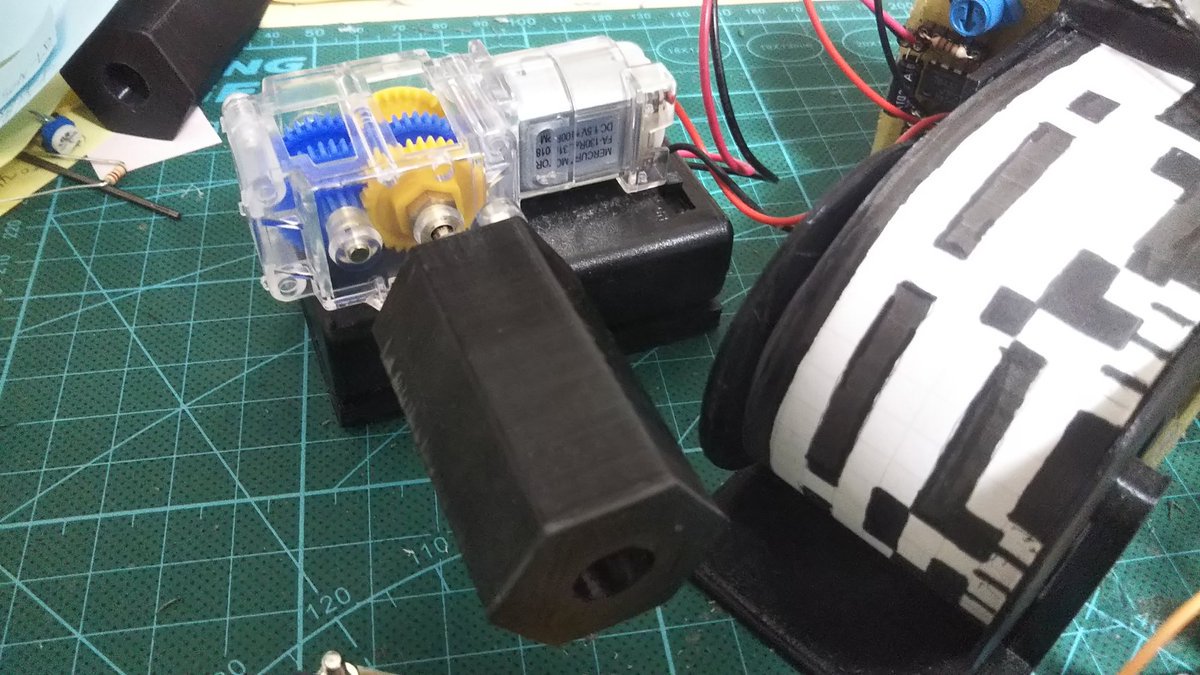

土台

ギアボックス、速度センサ、紙テープの土台。

モーター用ロール

幅 40mm の紙テープを、FA-130RAモーターとギアボックスで巻き取る。

手巻き用ロール

手巻き用のノブ付き。

データ読み取りのヘッド

格子 1 つにフォトリフレクタ LBR-127HLD が 2 つ入る。

格子を 4 つ用意したので、8 ビット分のデータを並列して読み取れる。

モーターホルダー

FA-130RAモーターを固定する。

市販で用意したパーツの紹介

@hata6502: アナログ式電子オルゴールのまとめ作業、既存品の紹介です。紙テープの巻き取りにはタミヤのシングルギヤボックス(https://t.co/w51rd8hAV2 )を使用しています。ギア比は一番低速の344.2:1です。その下には単3x2の電池ボックス(https://t.co/jKcs8ePmz0 )を接着して高さを稼いでいます。

@hata6502: アナログ式電子オルゴールのまとめ作業、既存品の紹介2です。FA-130RAモーターにタイヤを付けてまさかの速度センサーにしています。タイヤはミニ四駆の小径ホイール(https://t.co/jbvedz7p5R )に、ICの静電気保護用のスポンジを巻いて調整しています。

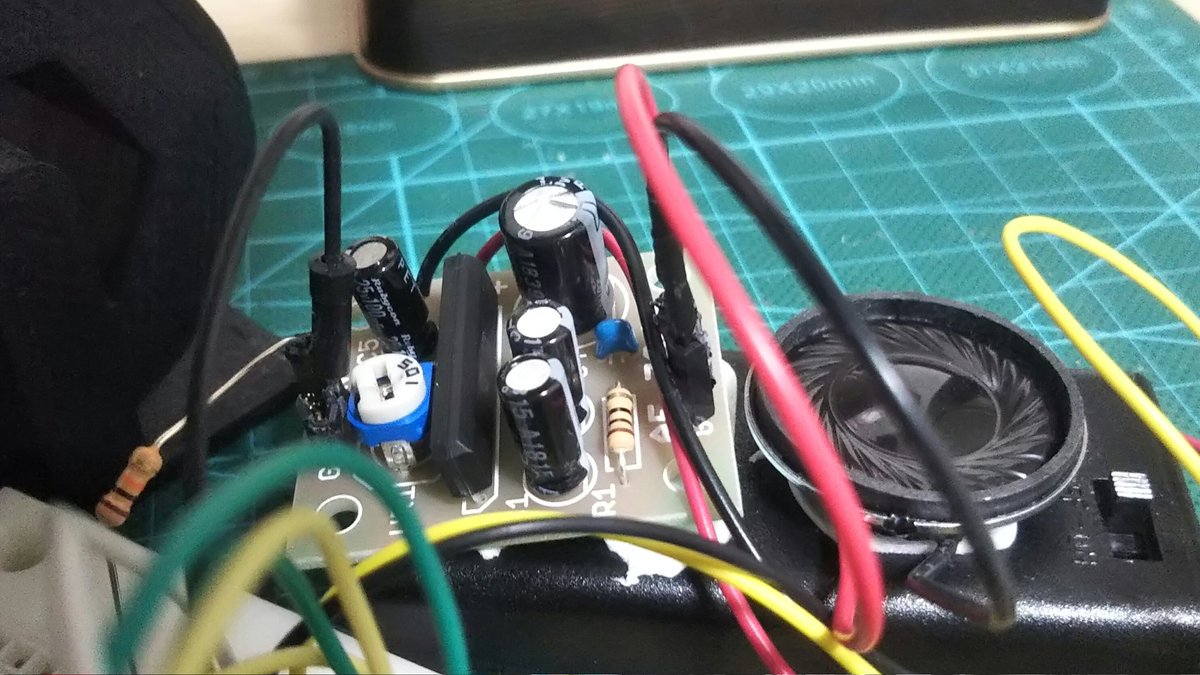

@hata6502: アナログ式電子オルゴールのまとめ作業、既存品の紹介3です。せっかくなのでイヤホン出力ではなく小型スピーカー(https://t.co/7R0spPkxYa )にしました。アンプは簡単なキット(https://t.co/IoDVF4JGTF )、単3x2の電池ボックス(https://t.co/jKcs8ePmz0 )。10kΩの抵抗を挟んで音量調整しています。

その他製作中の風景

@hata6502: なぜ紙と鉛筆だとスラスラスライド資料書けるのか考えてみたら、

昔から紙と鉛筆で回路図書いてたからです

というヴェルタースオリジナルみたいな考えに至った。

@hata6502: 続き

赤線で印付けながらユニバーサル基板に配線すると、進捗を忘れない。

@hata6502: 実家に帰省しててカウントダウンまで暇。

@hata6502: どうしても、音符の変わり目では一瞬だけ変な音が鳴ってしまう。そこで、同期パルス信号を一番下の段に埋め込む。

@hata6502: Dフリップフロップでラッチ回路を作る。そうすれば、同期パルス信号(一番下の段の縦線)のタイミングで音階データをキャッチして記憶するから、音符の変わり目で一瞬変な音が鳴らなくなる。